Xenismus, Band 13-15

Xenismus - Band 13

IX. Runenkunde

Runenkunde im Allgemeinen behandelt die Verwendung, die Formung sowie die korrekte Verarbeitung von Runen auf unterschiedlichsten Stoffen. Grundsätzlich steht eine jede „klassische“ Rune für eine Syllabel der Macht. Es sind jedoch Unterschiede in der Verwendung der Syllabeln der Macht sowie der Runen auszumachen. Darüber hinaus eignen sich Runen besonders für die Ritualistik, da sie, einmal aktiviert, ohne Zutun des Magiewirkenden ihre magische Kraft verströmen und so ideal für unterschiedlichste Rituale sind, sei es nun als Bannzeichen, als Schutzzeichen oder aber in Form von Wächterzeichen. Im Folgenden werden die wichtigsten Formen von Runen definiert, darunter fallen die „klassischen“ Runen, die Symbole, die Glyphen und schließlich die Wächterzeichen. Es ist darauf hinzuweisen, dass unterschiedlichste Formen von Runen bzw. magischen Zeichen innerhalb diverser Magietheorien existieren4; die hier vorgestellten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

In den folgenden Ausführungen definieret die Autorin zunächst die Wirkungen und Unterschiede zwischen diversen Runenzeichen (bzw. Glyphen, etc.), ehe die konkrete Verwendung jener Runen thematisiert wird. Anschließend geht die Autorin ebenso auf die „Herstellung“ von Runen bzw. Runensteinen ein, diesbezüglich sind jedoch tiefer gehende Studien innerhalb der Arkanogenese (Kapitel 11) zu finden. Abschließend sei erwähnt, dass die Runenkunde wohl eine der ältesten Magieformen überhaupt darstellt. Auf dem Heimatkontinent der Autorin existierten Magiekundige, die ausschließlich durch Runensteine/Runengegenstände ihre Begabung wirkten. Innerhalb der wissenschaftlichen Magie nehmen Runen meist „nur“ die Funktion von Hilfsmitteln innerhalb von den oben beschriebenen Teildisziplinen (Ritualistik, Arkanogenese, etc.) ein. Letztlich erklärt sich jener Umstand wohl dadurch, dass es weit zeitaufwändiger ist, Runen zu zeichnen (egal in welcher Form) als die Syllabeln der Macht zu intonieren, ergo wird (zumindest bei kleineren Magiewirkungen) die Runenkunde nur selten bzw. gar nicht bemüht. Dennoch besitzen Runen Eigenschaften, welche einem jeden Magiewirker ausgesprochen „hilfreich“ erscheinen sollten, wie die folgenden Seiten beweisen werden.

IX.I. „klassische“ Runenkunde

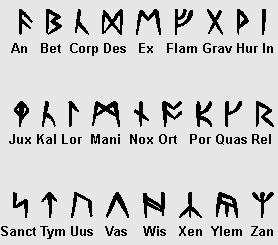

Runen sind die ältesten – der Autorin bekannten - Schriftzeichen des unseren Multiversums. Sie können einerseits als Zeichen für jeweils einen Laut geschrieben werden (Alphabetschrift), andererseits als Zeichen stehen für die jeweiligen Konzepte, deren Namen sie tragen. Daneben können sie Zahlen darstellen oder als magisches Zeichen angesehen werden. Runen wurden bei diversen gravierten Inschriften, auf Gegenständen und auf Denkmälern gefunden. Interessant ist, dass die magischen Runen (welche in den folgenden Kapiteln den Schwerpunkt bilden werden) sowohl auf dem unseren Kontinent wie auch auf dem Heimatkontinent der Autorin in exakt gleicher Form verbreitet waren. Auf den folgenden Seiten wird der Begriff „Rune“ bzw. „Runenkunde“ ausschließlich im Sinne von „magischer Rune(nkunde)“ verwendet. Die „klassische“ Runenkunde, ist wohl die älteste Magieform des unseren Multiversums. Die Verbreitung bzw. Entstehung jener Runen an sich ist nur sehr schwer zu ergründen, wenngleich es Indizien gibt, dass der Ursprung der Runen nicht in unserem Multiversum angesiedelt zu sein scheint (dazu später mehr). Beginnen wir mit einer bildlichen Differenzierung der diversen Runen. Wie bereits beschrieben, gibt es für eine jede Syllabel der Macht eine passende Rune. Im Folgenden werden die Runen, die dazugehörige Syllabel sowie deren Übersetzung kurz zusammengefasst:

IX.I.I. Besonderheiten der Runen im Vergleich zu den Syllabeln der Macht

Trotz der offensichtlichen Parallelität der Runenzeichen im Vergleich zu den Syllabeln der Macht gibt es divergierende Verwendungsweisen und Wirkmechanismen. Vergleicht man die Semiotik (Kapitel 8.1.1), so werden einige Modifikationen in Bezug auf Runenzeichen notwendig. Die Zeichenform der Runen ist definitiv nicht willkürlich, sie ist interkulturell und aller Wahrscheinlichkeit nach universell geltend. Innerhalb des Xenismus setzte sich die Theorie durch, dass die Runenzeichen selbst von den Xen kreiert wurden und ihre Form direkte Rückschlüsse auf die konkrete Entstehungsgeschichte bzw. Entstehungsreihenfolge innerhalb der Creote offenbart. So sind Runenzeichen auffallend ähnlich, die an und für sich (nach menschlicher Betrachtungsweise) nichts miteinander gemein haben. Zur Vedeutlichung wird darauf verwiesen, dass die Runenzeichen „An“ und „Lor“ ausgesprochen ähnlich erscheinen, auch wenn die Verneinung und das Licht wenig gemein haben. Innerhalb des Xenismus wurde daraus abgeleitet, dass vor dem Licht das Dunkel war (zu deren Perquam Plani kein Wesen unseres Multiversums Zugang besitzt), jenes Dunkel schließlich durch das Perquam Planum An verneint/negiert wurde und so das Licht an sich geschaffen wurde, ehe es schließlich der Retex Aer folgend auf ein eigenes Perquam Planum „gebunden“ wurde. Die Analyse der einzelnen Runenzeichen ist also aus xenistischer Sicht ausgesprochen relevant, da sie Rückschlüsse auf die Reihenfolge der Entstehungsgeschichte der Creote ermöglicht (Diesbezüglich mehr in Kapitel 9.1.2).

Die Grammatischen Regeln der Syllabeln der Macht (siehe Kapitel 8.1.2) sind im Wesentlichen auch für die Konstellation der Runenzeichen gültig. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Innerhalb der Ritualistik (siehe Kapitel 10) häufig Runenkonstellationen existieren, die mit einem linearen schriftlichen Gebrauch nicht direkt zu vergleichen sind (siehe Runen-Matrixen bzw. Zirkelkunde), in diesen Fällen ist dennoch auf eine korrekte Grammatik zu achten, soweit dies im jeweiligen Fall möglich ist.

Darüberhinaus ist zu beachten, dass ein Runenzeichen nicht per se magische Kräfte besitzt. Der Schreibende muss (ähnlich wie bei der Anrufung der Perquam Plani) seine Gedanken mit dem jeweiligen Perquam Planum „parallelisieren“ und auf das Zeichen fokussieren. Das Runenzeichen ist also ein „ideales Speichermedium“ für die arkanen Kräfte (und das nur in der oben dargestellten Form der Runenzeichen), besitzt aber für sich keine arkane Macht. Ansonsten wäre nahezu jedes Wesen in der Lage Runenmagie zu verwenden, was erwiesener Maßen nicht der Fall ist.

IX.II. Symbolkunde

Ein Symbol ist ein Zeichen, das für eine Bestimmte Sache steht und von zumindest dem Schreibenden nur jener einen Sache zugeordnet wird. Symbole sind besonders innerhalb der Ritualistik (siehe Kapitel 10) von besonderer Bedeutung, da sie es dem Wirkenden ermöglichen, „Ziele“ für sein Ritual zu bestimmen, die nicht am Ritual teilnehmen oder aber um Faktoren in das Ritual mit einzubeziehen, die durch die Runenzeichen nicht erfasst sind. Symbole können unterschiedlichster Natur sein, sie können die Gestirne, Teile der Fauna und Flora, Gezeiten und noch vieles mehr darstellen. Darüber hinaus kann ein Symbol „personalisiert“ werden, also eine bestimmte Person darstellen. Die konkrete Erschaffung von Symbolsteinen bzw. Symbolzeichen wird innerhalb der Arkanogenese (Kapitel 11) genauer beschrieben. In jedem Fall unterscheidet sich ein Symbol jedoch massiv in seiner magischen Funktion von einem Runenzeichen: A) Ein Symbol stellt in keiner Art und Weise einen Kontakt zu einem Perquam Plani her. B) Ein Symbol ist einzig in der Lage, ein Ziel der arkanen Macht zu definieren, von ihm geht keine (wie auch immer geartete) magische Kraft aus, die die Applicatio „verstärkt“. Innerhalb des Xenismus werden Symbolsteine/zeichen daher auch oft als „Zielsteine/zeichen“ tituliert. C) Ein Symbol muss geprägt werden, um an das jeweilige „Ziel“/“Thema“/bzw die “spezifischen Sache“ gebunden zu werden. Ein Symbol ist immer nur so machtvoll wie die Herstellung des Symbols aufwändig war. Ein Symbol ist in der Lage (ähnlich den „sehenden Gegenständen“ bzw. den „Reiserunen“5), einen Ort zu definieren, an dem eine Applicatio wirkt. Die konkreten Einschränkungen unterliegen keinem exakten Regelwerk, vielmehr sind sie von Fall zu Fall zu analysieren und zu bewerten. In jedem Fall jedoch ist ein Symbolstein/Zeichen ein wesentlicher Grund, weshalb die Ritualistik zu solch manigfaltiger Macht verhilft.

IX.III. Glyphenkunde

Glyphen sind von ihrer Form und Bedeutung her exakt gleich zu betrachten wie Runenzeichen (siehe oben). Das Besondere an einer Glyphe ist, dass sie auf nicht festen Stoffen „gezeichnet“ wird. Wann immer ein Magiewirkender ein Magisches Zeichen in die Luft, auf Wasser oder sonstige Flüssigkeiten „zeichnet“, handelt es sich um eine Glyphe. Eine Glyphe ist folglich temporär vorhanden, sie ist ein flüchtiger Moment arkaner Entladung und ist folgerichtig weit weniger machtvoll wie die oben beschriebenen Runen. Glyphen besitzen die Eigenschaft, den Stoff, auf den sie „gezeichnet“ werden, direkt zu beeinflussen. So kann beispielsweise eine in die Luft gezogene „Flam“-Rune die Luft erwärmen. Parallel zu den Runenzeichen muss auch bei den Glyphen der Zeichner seine Gedanken an das entsprechende Perquam Plani anpassen. Im Wesentlichen stellt das Zeichnen einer Glyphe eine „minimale“ Anrufung eines Perquam Plani dar, wenngleich nur weit weniger Macht „transferiert“ wird, da der Magiewirker dafür keine Geisteskraft bzw. kein Mana einsetzt. Dennoch werden Glyphen von Magiewirkenden sehr gerne verwendet, im Wesentlichen gibt es die folgenden Verwendungszwecke von Glyphen: A) Verwendung im Sinne der Symphatetik: Glyphen werden häufig verwendet, um die Umgebung für ein bestimmtes Ritual bzw. sonstige ausgesprochen machtvolle Magieentladung vorzubereiten. Hierfür eignen sie sich, da sie (wie oben beschrieben) das Element, auf dem sie gezogen werden, direkt beeinflussen. So kann im Sinne der Symphatetik der Ort der Magiewirkung ideal „präpariert“ werden. B) Verwendung während der Wirkung von Applicationen: Häufig verwenden Magiewirker Glyphen ebenfalls während der Anwendung von „konventionellen“ Applicationen. Hierbei handelt es sich um ein Hilfsmittel, um die Rune und damit die entsprechende Syllabel der Macht zu visualisieren. Letztlich hilft es so dem Magiewirkenden, sich auf die Rune, die Syllabel der Macht und damit dem entsprechenden Perquam Plani einzustellen und seine Gedanken mit jenem Planum zu parallelisieren (siehe Kapitel 8.3.1).

IX.IV. Wächterzeichenkunde

Wächterzeichen sind im Prinzip eine Mischform einer Runenmatrix (siehe Kapitel 10.2) und eines Zeichens. Die Herstellung eines Wächterzeichens ist ausgesprochen aufwändig, langwierig und nicht ungefährlich, dieser Aspekt wird jedoch innerhalb der Arkanogenese vertieft (siehe Kapitel 11.5). Im Folgenden wird einzig die Funktion eines Wächterzeichens veranschaulicht, die konkrete Erschaffung bzw. die Begründung, warum ein Wächterzeichen zu einer solchen Leistung im Stande ist, wird in besagtem Kapitel (11.5) erwähnt. Ein Wächterzeichen besitzt immer eine Eventualität. Darunter ist zu verstehen, dass ein gewisser Umstand das Zeichen auslöst und die in ihm gespeicherten arkanen Kräfte freisetzt. Ein Wächterzeichen kann also „von sich aus“ aktiviert werden oder konkreter: Ein Wächterzeichen wird durch einen vorher bestimmten Umstand ausgelöst und wirkt dann selbständig eine ebenfalls im Vorhinein bestimmte Magiewirkung aus. So kann ein Wächterzeichen beispielsweise durch eine Bewegung ausgelöst werden und einen Feuerball eigenständig wirken (oder eine andere eingebettete Magiewirkung). Denkt man jenes Beispiel weiter, kann der Verzauberer beispielsweise das Wächterzeichen so modifizieren, dass, sobald sich eine bestimmte Türe öffnet, derjenige, der die Türschwelle durchschreitet, von einem Feuerball des Wächterzeichens attackiert wird. Die Eventualität in diesem Fall wäre also die Definition des „wenn sich die Türe öffnet, aktiviere Zauber“. Innerhalb des Xenismus spricht man bei solchen Wächterzeichen von partikular-intelligenten Gegenständen bzw. quasi-intelligenten Gegenständen. Wie relativ schnell deutlich wird, sind Wächterzeichen primär dazu gedacht, bestimmte Orte zu schützen. Dennoch sei erneut darauf verwiesen, wie komplex und gefährlich die Herstellung eines solchen Wächterzeichens ist (siehe Kapitel 11.5).

Xenismus - Band 14

X. Ritualistik

X.I. Grundlagen

Zu Beginn wird die Autorin die Entstehungsgründe, Theorien zur Entstehung und die allgemeinen Ansätze der Ritualistik kurz erläutern. Innerhalb des Xenismus gibt es zahlreiche Theoreme, die davon ausgehen, dass die Ritualistik „die Mutter der Magie“ war und ist. Gemeint ist damit, dass die Ritualistik zu Beginn der Entwicklung des heute relativ komplexen Magiesystems stand. Verständlich wird jene Theorie, sobald man die allgemeinen Ansätze der Ritualistik genauer betrachtet. Was ist nun also die Ritualistik? Wie unterscheidet sich die Ritualistik von der (heute) „konventionellen“ Magiewirkung? Im Folgenden werden die entscheidensten Faktoren der Ritualistik und ihre Abweichungen zur klassischen Magie veranschaulicht: A) Zeitlicher Rahmen: Innerhalb eines Rituals wird jeder Bestandteil einer Zauberhandlung (Syllabeln der Macht, Paraphenalia, „Zauberweben“ mithilfe des Manas sowie die geistige Anstrengung – siehe Kapitel 8) bis in die kleinsten Elemente „zerbrochen“ und wesentlich langsamer, also zeitaufwändiger vollzogen. Dadurch fallen selbst größere Magiewirkungen - relativ betrachtet - leichter, da für jeden einzelnen Schritt deutlich mehr Zeit, Konzentration und Vorbereitung gegeben sind. B) Personeller Rahmen: Rituale können (im Gegensatz zu der konventionellen Wirkungsweise der Applicationen) von mehr als nur einem Individuum vollzogen werden. So können einzelne „zerbrochene“ Arbeitsschritte (siehe A) von diversen Magiewirkern übernommen werden, wodurch letztlich die „Gesamtwirkung“ des Rituals deutlich leichter fällt. Darüberhinaus steht durch eine höhere Anzahl an Individuen immer auch eine erhöhte Menge an Mana zur Verfügung, wodurch machtvollere Zauberwirkungen erreicht werden können. C) Hilfsmittel: Innerhalb von Ritualen können und werden zahllose Hilfsmittel verwendet, als Beispiel dient sicherlich der Zirkel, das Pentagramm und/oder Bannkreise6. All jene genannten Hilfsmittel werden im Folgenden unter dem Kapitel 10.2 „Zirkelkunde“ genauer thematisiert. Darüberhinaus werden je nach Ritualform weitere Hilfsmittel verwendet, diese können von „magischen Brunnen“ über Opfer aller Art bis hin zu mächtigen magischen Artefakten reichen. Auf all jene Beispiele näher einzugehen, ist schlicht nicht möglich, besonders da es in den meisten Fällen kein konkretes „Regelwerk“ gibt, wann und wie jene zu verwenden sind. Opfer beispielsweise werden häufig innerhalb von beschwörenden Ritualen verwendet7, welches Opfer aber konkret gebracht werden muss und wie die Opferung selbst geschieht, liegt am erhofften Effekt des Rituals. Diesbezüglich wird die Autorin nicht näher auf jene Faktoren eingehen, vielmehr werden im Folgenden die Grundlagen eines Rituals und dessen Regelwerk veranschaulicht.

Abschließend sei jedoch noch einmal auf die fatalen Folgen eines gescheiterten Rituales verwiesen. Dadurch, dass innerhalb eines Rituales die „gesamtmagische Macht“ deutlich höher als bei einer klassischen Zauberwirkung ist, sind die Folgen eines Fehlers weit drastischer. Auch für die Folgen gilt: Es gibt kein klassisches Muster, nach dem jene eintreten. Eine recht gute Abhandlung diesbezüglich stellt die von „Sanguineus“ verfasste Arbeit „Folgen von Beschwörungsritualen“8 dar. In jedem Falle ist jedoch bei einem Ritual höchste Konzentration und Gewissenhaftigkeit gefordert, da – wie gesagt – die Folgen eines Fehlers nicht selten den Tod des Ritualleiters mit sich bringt.

X.II. Zirkelkunde

Eines der wesentlichsten Hilfsmittel der Ritualistik stellt zweifelsfrei der Zirkel bzw. die Zirkelkunde dar. Was ist nun ein Zirkel? Ein Zirkel ist immer eine geometrische Figur. Zwar lässt der Begriff „Zirkel“ auf einen Kreis schließen, innerhalb der (xenistischen) Ritualistik jedoch beschreibt es jede geometrische Figur, die zwecks einer Magiewirkung gezeichnet wird. Ein Zirkel besitzt immer zwei Faktoren: die Linie und das Runenzeichen.

A) Die Linie: Sie fungiert als „Ausgangspunkt“ der magischen Entladung, die durch das Runenzeichen bewirkt wird. Die Linie hat dabei zwei (mögliche) Funktionen: Sie kann die magische Entladung „beschränken“ und innerhalb seiner Form halten oder aber sie wirkt als „Ausgang“ für die Entladung, welche dann von der geometrischen Figur „ausstrahlt“. Die Linie „steuert“ also die magische Energie, die letztlich durch das Runenzeichen gegeben wird. B) Das Runenzeichen: Das Runenzeichen wirkt als „Quelle“ für die magische Entladung des Zirkels. Die einzelnen Runenzeichen sind in Kapitel 9.1 genau beschrieben. Darüber hinaus kann ein Zirkel aber auch Symbole oder Wächterzeichen beinhalten, dazu aber später mehr. Vereinfacht kann man also sagen: Durch das Runenzeichen wird die Energie zur Verfügung gestellt, durch die Linie wird jene Energie begrenzt oder sie dient ihr als Ausgangspunkt. Sowohl Linie als auch Runenzeichen müssen jeweils magisch geprägt werden, diese Prägung verläuft parallel zu der Anrufung eines Perquam Plani während einer „konventionellen Zauberwirkung“. Bei den Linien ist zusätzlich darauf zu achten, dass eine jede Form, die gezogen wurde, „versiegelt“ werden muss. Das bedeutet, dass ein kurzer kräftiger Stoß an roher arkaner Kraft durch die Linie geleitet werden muss, um sie als eine geometrische Form zu definieren (nähere Erklärung, weshalb dies der Fall ist, siehe „das Pentagramm“, Kapitel: 10.2.3.1)

X.II.I. Runenzeichen externa/interna

Bevor die ersten konkreten Beispiele erläutert werden können, gilt es jedoch, eine weitere Besonderheit eines Runenzeichens zu erwähnen. Wie bereits weiter oben beschrieben, kann ein Runenzeichen eine Linie als „Ausgangspunkt“ seiner magischen Entladung nehmen, oder sich durch die Linie „begrenzen“ lassen (oder beides, dazu aber später mehr). Nun ist es wünschenswert, jene Optionen gezielt einzusetzen. Innerhalb des Xenismus spricht man hierbei von einem „Runenzeichen interna“ oder einem „Runenzeichen externa“. A) Runenzeichen externa: Ein solches Runenzeichen wirkt „außerhalb“ der geometrischen Figur (siehe Ab.1.) bzw. verwendet jene geometrische Figur als „Ausgangspunkt“. B) Runenzeichen interna: Ein solches Runenzeichen wirkt „innerhalb“ der geometrischen Figur (siehe Ab.2.). Wodurch unterscheidet sich nun aber ein Runenzeichen interna bzw. ein Runenzeichen externa in seiner „Herstellung“, bzw. wie konkret kann ein Zauberwirkender bestimmen „in welche Richtung“ ein – von ihm gezogenes – Runenzeichen wirkt? Die konkreten Formen der Runenzeichen sind in Kapitel IX.I. veranschaulicht worden. Betrachtet man jene Runenzeichen genauer, so erkennt man relativ einfach eine „Schreibrichtung“ der Linien, man erkennt also, wo der Zaubernde den Griffel/Pinsel/etc. ansetzt und wohin er gezogen wird. Jene „klassische Schreibrichtung“ entspricht immer einem Runenzeichen externa. Die Gründe dafür, weshalb die „klassische Schreibrichtung“ Runenzeichen externa ergeben (und nicht Runenzeichen interna) sind im Kapitel XI. (Arkanogenese) genauer analysiert worden. Verwendet ein Magiewirkender nun die exakt entgegengesetzte Schreibrichtung, so wirkt das jeweilige Runenzeichen als ein Runenzeichen interna. Darüber hinaus muss ein Magiewirkender (wie in Kapitel IX.I.I. kurz beschrieben) ein Runenzeichen „aufladen“. Dies geschieht parallel zu der Wirkungsweise der Syllabeln der Macht innerhalb einer Applicatio, ergo muss der Magiewirkende seinen Geist mit den vorherrschenden Charakteristika des – durch das Runenzeichen – angerufenen Perquam Plani „parallellisieren“ und dann einen Teil der Macht in seinen Körper transferieren, um ihn schließlich in das Runenzeichen zu binden. Bei diesem Vorgang sollte der Magiewirkende bereits wissen, ob es sich um ein Runenzeichen externa/interna handeln soll und muss jene „Prägung“ bei dem Bindevorgang an das Runenzeichen geistig abbilden und letztlich „mit an das Runenzeichen binden“. Vereinfacht gesagt muss der Zaubernde die rohe Magie aus einem Perquam Plani mental bereits insofern prägen, dass er festlegt, ob jene Energie (bei späterer Auslösung) „nach außen“ (externa) oder „nach innen“ (interna) wirkt.

X.II.II. Einfache Zirkel

Ein einfacher Zirkel beschreibt – innerhalb der xenistischen Lehre – einen Zirkel, der aus nur einer geometrischen Figur gebildet wird. Sein Gegenstück ist der komplexe Zirkel, welcher aus mindestens zwei geometrischen Figuren besteht.

Betrachten wir nun einige konkrete Beispiele. Als erste geometrische Figur wählt die Autorin den Kreis, nicht nur da er die wohl häufigste verwendete Figur innerhalb der Ritualistik darstellt, sondern ebenfalls, weil es sich hierbei um die „stabilste“ - uns bekannte - Figur handelt (Dazu später mehr). Wir betrachten zunächst die Abbildung 1 und 2:

In beiden Fällen liegt das Runenzeichen innerhalb des Kreises, bei Ab.1 handelt es sich jedoch um ein Runenzeichen externa, bei Ab.2 um ein Runenzeichen interna. Die rot dargestellte Fläche verdeutlicht das „Wirkungsgebiet“ des Runenzeichens (oder der Runenzeichenkombination – was hier aber nicht weiter von Interesse ist). Wie bereits beschrieben wirkt das Runenzeichen externa (Ab.1) außerhalb des Kreises, das Runenzeichen interna hingegen bewirkt, dass die gesamte Fläche innerhalb des Kreises als Wirkungsgebiet des Runenzeichens fungiert.

Betrachten wir nun Abbildung 3: Hier sind zwei Kreise ineinander gezogen und das Wirkungsgebiet des Runenzeichens stellt die Fläche zwischen jenen beiden Kreisen dar. Diese Wirkung lässt sich durch zwei Möglichkeiten erklären:

A) Innerhalb des äußeren Kreises (aber nicht innerhalb des inneren Kreises!) befindet sich ein Runenzeichen interna, folglich wirkt das Runenzeichen innerhalb des äußeren Kreises. Dass die Wirkung durch den inneren Kreis „blockiert“ bzw. „negiert“ wird, liegt an der – bereits beschriebenen - „begrenzenden Funktion“ der Linie (siehe Kapitel X.II.).

B) Innerhalb des inneren Kreises befindet sich ein Runenzeichen externa, folglich wirkt das Runenzeichen außerhalb des inneren Kreises. Erneut wird die Wirkung durch (diesmal durch die äußere Linie) begrenzt (sieheA).

Das Besondere an einem Kreis ist darüber hinaus, dass von ihm die Energie eines Runenzeichens am „gleichmäßigsten“ verteilt wird, ergo ist er ein idealer Ausgangspunkt für Runenzeichen externa. Darüber hinaus wird der Kreis gerne als „umgrenzende Figur“ für komplexe Zirkel verwendet (siehe Kapitel X.II.III.)

Betrachten wir nun andere geometrische Figuren. Da es unmöglich ist, jede geometrische Figur abzubilden, ist die Autorin gezwungen eine massive Selektion vor zu nehmen. Im Wesentlichen beschränken sich die folgenden Abbildungen auf Dreiecke, die hier gezeigten „Phänomene“ lassen sich jedoch auf jegliche „Ecken-besitzende-Figur“ umlegen. Wodurch eine relativ große Anzahl an geometrischen Figuren abgedeckt werden kann (alle eckigen Figuren und Kreise; Ellipsen und ähnliche nicht-eckige Figuren werden aber – aus Platzgründen – nicht näher beschrieben).

Betrachten wir nun Abbildung 4 und 5, es handelt sich – wie geschrieben – um ein Dreieck (wobei alle Phänomene bei jeglichem Vieleck auftreten):

Beginnen wir zunächst mit Abbildung 4, wie angemerkt handelt es sich um ein Dreieck, in dessen Zentrum ein Runenzeichen externa geschrieben steht. Parallel zu Abbildung 1&2 wird der Wirkungsbereich des Runenzeichens farblich dargestellt (in diesem Fall blau, um bei den komplexen Zirkel zwischen den Wirkungen differenzieren zu können – siehe Kapitel X.II.II.). Hier wird deutlich, was zuvor gemeint war, nämlich dass ein Kreis ein Runenzeichen externa am „gleichmäßigsten ausstrahlt“. Im Unterschied zu einem Kreis bewirkt ein Runenzeichen externa innerhalb eines Dreieckes (bzw. jeglicher eckigen Figur) eine „fokussierte Wirkungsrichtung“, die durch die Eckpunkte bestimmt wird. Die Begründung ist hierfür relativ komplex und kann nur oberflächlich wiedergegeben werden: Innerhalb des Xenismus ist man zu der Überzeugung gekommen, dass ein Kreis die „stabilste“ Figur innerhalb der Ritualistik darstellt. Dies begründet sich dadurch, dass ein Runenzeichen magische Energie „verströmt“. Sofern ein Runenzeichen externa vorliegt, ist jene magische Energie bemüht, die „Linie“ (der geometrischen Figur) zu „durchdringen“ und erst außerhalb der Figur seine Wirkung zu erzielen (die Magie muss die Linie durchdringen, da Ausgangspunkt der magischen Entladung noch immer das Runenzeichen ist, welches innerhalb der geometrischen Figur liegt). Wenn nun – wie beschrieben – die magische Energie die Linie „durchdringt“, sucht sie innerhalb der geometrischen Figur nach „Schwachstellen“. Ein jeder Eckpunkt stellt nun eine solche „Schwachstelle“ dar. „Schwachstelle“ ist hier vielleicht missverständlich, konkreter ballt sich an den Eckpunkten die Magie überproportional und durchdringt sie hier deutlich stärker als an geraden Stellen der Linie.

Abbildung 5 hingegen wirkt wieder parallel zu Abbildung 2, das Runenzeichen interna bewirkt, dass der Wirkungsbereich des Runenzeichens innerhalb des Dreieckes liegt, es sind keinerlei Abweichungen zu der Wirkungsweise innerhalb eines Kreises zu beobachten. Ebenfals wäre eine Wirkung wie in Abbildung 3 zu beobachten (welche hier jedoch nicht gezeichnet wurde), sofern ein inneres Dreieck existiert, würde es wie in Abbildung 3 ein internes Runenzeichen des äußeren Dreieckes „blockieren“ (bzw. würde ein Runenzeichen externa innerhalb des inneren Dreieckes durch die Linie des äußeren Dreieckes blockiert).

Xenismus - Band 15

X.II.III. Komplexe Zirkel

Wie bereits beschrieben besteht ein komplexer Zirkel aus mindestens zwei geometrischen Figuren, die in irgendeiner Art und Weise miteinander „interagieren“. Der Einfachheit halber veranschaulicht die Autorin in den folgenden Abbildungen einen komplexen Zirkel zunächst „nur“ mit zwei geometrischen Figuren, die beide bereits abgehandelt wurden: einem Kreis und einem Dreieck. Betrachten wir nun also Abbildung 6-9 etwas genauer:

Ad Abbildung 6: Sowohl innerhalb des Kreises als auch innerhalb des Dreieckes wirkt jeweils ein Runenzeichen interna. Wie deutlich erstichtlich wird „schützt“ das Dreieck seine Fläche vor dem Wirken des Runenzeichens interna vom außen liegenden Kreis. Es wirken also beide Runenzeichen „unabhängig“ voneinander in den jeweils – durch die Formen definierten – Flächen. Es kommt zu keinerlei „Überschneidungen“ zwischen den Wirkungsgebieten der Runenzeichen.

Ad Abbildung 7: Innerhalb des Kreises wirkt ein Runenzeichen externa, welches im Wesentlichen parallel zu Abbildung 1 wirkt. Innerhalb des Dreieckes wirkt ein Runenzeich interna, welches parallel zu Abbildung 5 fungiert. Ad Abbildung 8: Innerhalb des Kreises wirkt ein Runenzeichen externa (siehe Abbilldung 7). Innerhalb des Dreickes wirkt nun allerdings ebenfalls ein Runenzeichen externa. Dies bewirkt (wie durch die farbliche Gestaltung ersichtlich wird), dass jenes Runenzeichen „nach außen strahlt“ (siehe Abbildung 4). Da jedoch um das Dreieck ein Kreis ruht und dessen Linien die Wirkung begrenzt (siehe Kapitel 10.2), kann sich die Wirkung jenes Runenzeichens „nur“ innerhalb des Kreises entfalten. Man spricht hier – innerhalb des Xenismus – von einer „begrenzenden Wirkung der umschließenden Formen“. Ad Abbildung 9: Hier wirkt nun innerhalb des Dreieckes (also der eingeschlossenen Figur) ein Runenzeichen externa, innerhalb des Kreises (also der umschließenden Figur) wirkt ein Runenzeichen Interna. Wie in Abbildung 8 beschrieben, begrenzt der Kreis die Entfaltung des Runenzeichen externa des Dreieckes, wie in Abbildung 6 beschrieben begrenzt das Dreieck ebenfalls dir Wirkung des Runenzeichen interna des Kreises. Es folgt eine „Überlappung“ der Wirkungsgebiete beider Runenzeichen (hier als violette Fläche dargestellt), es wirken also die gemeinsamen Faktoren beider – durch die Runenzeichen und damit die Perquam Plani definierten – Wirkungen.

X.II.III.I Das Pentagramm

Die oben beschriebenen komplexe Zirkel sind zwar an sich komplex, dennoch ist die Mannigfaltigkeit ihrer Formen stark begrenzt (ganz besonders ihre „Schnittformen“). Im Folgenden wird ein besonders häufig verwendeter Zirkel genauer beschrieben: das Pentagramm. Zunächst stellt sie die Frage, weshalb jener Zirkel überhaupt so oft verwendet wird. Neben den religiösen und sektiererischen Motiven, ist das Pentagramm besonders durch seine interne Differenzierung, die „Zerstückelung“ seiner Formen sehr beliebt, da es eine recht starke Fokussierung auf das Zentrum des Kreises sowie dessen Rand aufweist. Betrachten wir zunächst die Wirkungsweisen der einzelnen „Teilformen“ eines Pentagramms:

Ad Abbildung 10: Zunächst betrachten wir die Wirkungen der Dreiecke eines Pentagramms, die sich zu jeder Spitze hin formen. Im Wesentlichen fungieren sie wie ein konventionelles Dreieck (siehe Abbildung 4&5), allerdings tritt ein entscheidender Unterschied auf: Betrachten wir Dreieck B wird offensichtlich, dass deren Fokussierung des Runenzeichen externa ausschließlich in eine Richtung geschieht (anstatt wie sonst üblich durch alle Ecken des Dreieckes). Innerhalb einer xenistischen Interpretation spricht man von einer „unterlegenheit des Einzelteils gegenüber der Gesamtform“. Diese Aussage ist so zu interpretieren, dass die Gesamtform „Pentagramm“ eine höhere Gewichtung besitzt als die Teilform „Dreieck“ und dass das Pentagramm bereits vordefiniert, dass ein Runenzeichen externa nicht „innerhalb des Pentagrammes“ wirken kann (sondern eben nur außerhalb des Pentagramms). Da nun aber zwei der drei Ecken des Dreieckes eine Wirkrichtung hätten, die das Runenzeichen externa „in das Pentagramm“ strahlen lassen würde, kann nur die letzte Ecke die arkane Kraft des Runenzeichens „freigeben“. Als „Gesamtform“ ist hierbei eine Form zu verstehen, die in einem Zug gezogen werden kann, also ohne den Pinsel/Griffel/etc abzusetzen, Teilformen entstehen durch Überschneidungen der Linien einer solchen Gesamtform. Will der Magiewirker ein Pentagramm nicht als eine Gesmatform ziehen, so ist er angehalten, Teilform für Teilform jeweils einzeln zu ziehen und magisch zu prägen (siehe 10.2).

Ad Abbildung 11: Das Pentagonium als Teilform des Pentagramms besitzt ein Runenzeichen externa. Parallel zu der Wirkungsweise eines Dreieckes (Abbildung 4) verläuft die Wirkungsrichtung entlang der Eckpunkte ausserhalb der Gesamtform des Pentagramms.

Ad Abbildung 12: Nun haben wir zwei Gesamtformen. Gesamtform A stellt das Pentagramm dar, Gesamtform B einen Kreis, der Gesamtform A umschließt. Innerhalb des Kucheneckes wurde ein Runenzeichen externe gezeichnet. Erneut verläuft die Wirkungsrichtung entlang der Eckpunkte. Diesmal aber wird deutlich, dass das Runenzeichen externe nur innerhalb der Gesamtform B wirkt, nicht ebenfalls innerhalb abgetrennter Bereiche der Gesamtform B, in welcher das Runenzeichen geschrieben wurde. Das erklärt sich wie folgt: Da es sich um ein Runenzeichen externa handelt, muss die Wirkungsrichtung „aus der definierten Gesamtform hinaus“ leiten, zwar ist die Gesamtform des Kreises durch das Pentagramm unterteilt (in eben jene Kuchenecke), aber ein Runenzeichen externa kann keinesfalls innerhalb der selben Gesamtform wirken.

Betrachten wir nun einige weitere Beispiele der Wirkungsweisen von Runenzeichen innerhalb eines Pentagramms:

Ad Abbildung 13: Diese Abbildung wirkt parallel zu Abbildung 12. Allerdings wirken zwei Runenzeichen externa auf das Pentagonium und es kommt zu einem kombinierten Effekt (siehe Abbilung 9).

Ad Abbildung 14: Hier wirkt innerhalb des Kucheneckes ein Runenzeichen interna, die Wirkung des Runenzeichens wirkt nur innerhalb der Teilform Kucheneck und nicht auf die Gesamtform Kreis, da es durch die begrenzende Funktion der Linie daran gehindert wird, in die anderen Kuchenecke zu gelangen.

Ad Abbildung 15: Diese Abbildung wirkt parallel zu Abbildung 14, wenngleich es sich nicht um ein Kucheneck sondern um ein Dreieck als Teilform des Pentagramms handelt.

Nun zwei abschließende Betrachtungen zu den Wirkungsweisen von Runenzeichen innerhalb eines Pentagramms:

Ad Abbildung 16: Innerhalb jener Abbildung ruht innerhalb des Dreickes des Pentagramms ein Runenzeichen externa. Wie ersichtlich wird, strahlt die Wirkungsrichtung in beide angrenzenden Kuchenecke des Kreises (und damit der umgrenzenden Form). Innerhalb der xenistischen Ritualistik wird dieses Phänomen wie folgt erklärt: Wie in Abbildung 10 erklärt wirkt das Runenzeichen externa nur außerhalb der Gesamtform des Pentagramms, die Wirkung strahlt also nur von dem außenliegenden Eckpunkt ab. Da jener Eckpunkt direkt an einen Kreis (einer anderen Gesamtform) anschließt ist indifferent, in welche Richtung die Wirkung exakt verläuft (im Falle dieser Abbildung: ob sich die Wirkung in das rechte oder linke Kucheneck ausdehnt). In diesem Fall wirkt das Runenzeichen stets in beide Richtungen.

Ad Abbildung 17: Hier wirken zwei Runenzeichen externa parallel zu Abbildung 16. Wie bereits in Abbildung 9&13 veranschaulicht kommt es zu einer „Überschneidung“ der Wirkungsbereiche der Runenzeichen und folglich zu einem kombinativen Effekt.

X.II.III.II Praktisches Beispiel der Wirkungsweise eines Pentagramms

Im Folgenden wollen wir die etwas abstrakten und sehr theoretischen Erläuterungen des voherigen Kapitels anhand eines praktischen Beispieles verdeutlichen. Wir wollen also einen komplexen Zirkel mithilfe der besprochenen Formen gestalten, um ein konkretes Ritual zu ermöglichen. Der Autorin erschien es als vereinfachend, eine Zauberwirkung zu verwenden, die bereits allgemein bekannt ist, da so etwaige Definitionsschwierigkeiten umgangen werden. Ziel des hypotetischen Rituals (und damit des komplexen Zirkels) ist es die Zauberformel „Kal Vas Flam“ - auf so sichere Art und Weise wie nur irgendwie möglich - zu wirken.

Die Autorin verwendet für jenen komplexen Zirkel insgesamt drei Gesamtformen, jeweils zwei Kreise und ein Pentagramm in der Mitte jener Kreise. Betrachten wir die folgenden beiden Abbildungen, um die Struktur des komplexen Zirkels analysieren zu können:

Ad Abbildung 18: Hier werden die Gesamtform des komplexen Zirkels sowie alle Runenzeichen oberflächlich dargestellt. Im äußersten Kreis liegen die Runenzeichen „In Sanct Ylem“. Im inneren Kreis die Runenzeichen „Kal Vas Flam“ und innerhalb der Dreiecke der Gesamtform Pentagramm jeweils die Runenzeichen „An Flam Grav“. Wie nun exakt die einzelnen Runenzeichen wirken, wird auf den folgenden Seiten veranschaulicht.

Ad Abbildung 19: Hier wird lediglich der Wirkungsbereich der äußersten Gesamtform (Kreis) veranschaulicht. Wie beschrieben ruhen hier die Runenzeichen „In Sanct Ylem“, die als Runenzeichen interna fungieren. Im Wesentlichen wirkt jene Abbildung parallel zu Abbildung 3. Die konkrete Wirkungsweise jener Runenzeichen ist eine kreisförmige Steinwand, die einen eventuelles negatives Resultat des Rituals schlicht räumlich begrenzen soll (d.h. die negativen Folgen minimieren soll).

Ad Abbildung 20: Wie zu erkennen ist, ruhen in allen Dreicken des Pentagramms jeweils drei Runenzeichen externa. Wie in Abbildung 16&17 zu sehen ist, wirken die einzelnen Runenzeichen kominativ auf die jeweils angrenzenden Kuchenecke (der zweiten Gesamtform: Kreis). In diesem Fall bewirkt es aber keine Abweichung der Zauberwirkung, sondern die Wirkung wird verstärkt – da es sich um kombinative Wirkungen von exakt denselben Runenzeichen handelt.

Ad Abbildung 21: Parallel zu Abbildung 13 wirken hier aus jedem Kucheneck der Gesamtform Kreis Runenzeichen externa, die in die Teilform Pentagonium der Gesamtform Pantagramm strahlen. Es kommt innerhalb des Pentagonium zu einem kombinativen Effekt der Runenzeichen „Kal, Vas, Vas, Flam, Flam“, wodurch in jenem Gebiet (dem Pentagonium) die eigentlich gewünschte Wirkung einer Flammensäule bzw. eines „Kal Vas Flam“ erreicht wird.

Anmerkung: Die Wirkungen der Paraphenalia wurden in diesem Kapitel (Zirkelkunde) bewusst ausgelassen, nicht da sie nicht relevant oder nötig wären – was sie sind – sondern da es hunderte Möglichkeiten gib, die Paraphenalia in die Gesmtwirkung der Zauberwirkung zu verweben.

So können die Paraphenalia beispielsweise „konventionell“, sprich vom Zauberwirkenden direkt genutzt werden. Sie können mit der Farbe der entsprechenden Runenzeichen vermengt werden, bzw. in die Runenzeichen „gestreut“ werden oder aber sie können auf die Teilfäche verteilt werden, auf welche die Wirkung des Runenzeichens gerichtet wird. Es gibt diesbezüglich kein exaktes Regelwerk, vielmehr ist es der Kreativität des Zauberwirkenden überlassen eine möglichst optimale Verwendungsform der Paraphenalia zu finden, was je nach Ritual und gewünschter Zauberwirkung stark variiern kann. Erneut verweist die Autorin auf das Standardwerk „Bannkreise“ von Meistermagus Golga von Assuan, welches in der Magierakademie zu finden ist6 , besonders in Bezug auf die Paraphenalia sind hier einige interessante Ansätze zu finden.

Abschließend betrachten wir die Gesamtwirkungen der diversen Zauberwirkungen des beschriebenen Rituals:

Ad Abbildung 22: Wie bereits kurz beschrieben, wirkt der äußerste Kreis eine Steinwand bis zum inneren Kreis, jene Zauberwirkung soll lediglich den Schaden eines negativen Ritualresultats minimieren. Innerhalb des inneren Kreises wirken nun die Runenzeichen „An Flam Grav“, welche in den Dreiecken des Pentagramms ruhen. Es wird ein dabei ein „anti-“ Feuer- Feld erschaffen, wenngleich es erst in dem Moment aktiv wirkt, sobald in jene Gebiete Feuer strömt (ansonsten müssten die Runenzeichen „In An Flam Grav“ lauten). Ergo wird hier optisch keine Zauberwirkung sichtbar, aber sofern die Zauberwirkung innerhalb des Pentagonium außer Kontrolle gerät, wirkt innerhalb des Kreises eine „Feuer-verneinende“ Funktion. Innerhalb des Pentagonium nun wird die eigentliche Flammensäule beschworen (wenn das Ritual korrket durchgeführt wird). Bezüglich der Paraphenalia wird hier nicht genauer erklärt, wie jenes Ritual zu wählen wäre.

* Bei diesem Exemplar handelt es sich um eine Abschrift des Originalwerkes. Es wurde im Jahre 0 nach Betreten der Insel der Nebel von der Hochmagierin Xa'Velle Belin, Hüterin der Schriften der Magieakademie zu Surom, gefertigt. Dem Buch selbst liegt ein Pergament bei, auf welchem offenbar eine Liste angefertigt wurde, auf der weitere Buchtitel notiert sind, die sich mit Themen ähnlichen Inhalts oder weiterführender Literatur beschäftigen. Bücherliste *